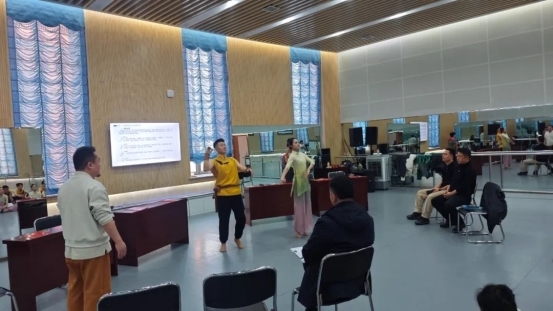

近日,由钟宁、陈二勇为主讲的《漫瀚调舞蹈语言提炼与动作元素训练》在准格尔旗乌兰牧骑舞蹈排练厅正式开讲。

*课题重要意义*

漫瀚调于清晚期发祥于鄂尔多斯的准格尔旗,在中华民族文化一体多元的发展历程中体现了独特的魅力。在准格尔旗政府的亲切关怀与大力支持下,乌兰牧骑以漫瀚调多元化发展的总体设计思路,邀请以北京舞蹈学院院长钟宁、青年导演陈二勇为首的创作组开启了“漫瀚调舞蹈语言探究”。专家们认为,本课题在汲取黄河沿岸晋、陕、蒙、冀四省文化融合相关研究成果的 基础上,将地域融合文化聚焦于“漫瀚”原点进行研究、整理与提炼,该课题成果将进一步填补蒙汉民族文化交流发展史的研究空白,并有助于指导当代文艺创作、促进区域民族文化繁荣,因此,具有较强的历史与现实意义。

*课题实施办法*

上世纪80年代,专家整理出60首漫瀚调曲目,其中部分曲目例如《双山梁》、《二少爷招兵》等,在旋律、结构和韵味等方面,既不同于晋西北的“爬山调”和陕北的“信天游”,也有别于鄂尔多斯的母曲——蒙古族短调民歌,独具特色。具体而言,漫瀚调的表现形式有三个特点:一是在母曲形式下增加了过门,形成对唱;二是在母曲基础上增加了装饰和 润腔,演唱速度上发生了变化;三是保留母曲原貌,但改变了原来短调民歌定词定曲的形式,随意填词,速度上也有所变化。总之,这60首曲目,部分与母曲有较大变化,部分有一定变化,部分无变化。专家们从人类学和民族学等多角度进行了广泛研究,例如生成环境的地理性、构建元素的主体性、多民族传承的凝聚性以及艺术形式的多样性等研究,归纳为漫瀚调简而言之,就是蒙古族民歌和汉族民歌融合创新的一种音乐曲调,前人以此艺术形式作为支点,构筑了一个漫瀚调文化辐射区域(蒙、晋、陕黄河沿岸地区)并传承至今。

*课题研究思路*

课题组在基本掌握历史沿革资料的基础上,进行了详实的采风调研工作。先后走访了黄河沿岸蒙、晋、陕的部分地区,采访了相关单位以及若干非遗传承人、民间艺人和学者等。

经过采风论证,最后确立以中华民族文化融合发展学说为研究指导思路,依据中国民族舞蹈 “五种文化类型”(农耕文化型、草原文化型、海洋文化型、农牧文化型、绿洲文化型)的划分,以漫瀚文化区域为空间概念(不以行政区域),将相关区域的历史源流、生产方式与生活习俗等作为研究背景,既区别于草原文化以游牧狩猎为基础的生产、生活方式,包括基于生产与生活方 式而形成的价值观念、族群性格、审美趣味以及宗教信仰等,又以中国民族舞蹈“五种文化类型” 对于农耕文化的族群认同,通过晋、陕农民奔波迁徙进行农耕生产的生活典型,我们明确了漫瀚 调形成与影响的文化元素和范围,是以农耕文化为主,在农耕生产实践活动中创造、积累与传承的文化总和。包括农作物、农耕器具、生活用具等实体文化,也包括与农事、农耕有关的礼仪, 民俗风情传统习惯等精神文化,如节气夏历、祭祀礼仪、诗词谚语、民歌民谣、神话传说等作为切入点并进行舞蹈动态形象与语言的研究提炼。

民族的融合必将产生多元的文化,在此影响下文学、语言与艺术也 会随之裂变再融合,组合成新的表现形式,漫瀚调正是由此而发生。在漫 瀚调的发展过程中,也必将会衍生出属于其审美风格下的舞蹈语言和肢体 表现形式。

基于以上认识,本课题的题目定为“漫瀚调舞蹈语言提炼与动作元素训练”

*课题研究方法*

主要采用元素教学法,即通过提炼核心元素方式,掌握舞种形成的原理和基本动律,并经优化后可应用于教学与编创等范畴。

鉴于“漫瀚调舞蹈语言提炼与动作元素训练”之前为研究空白状态,是一个从无到有的过程,于是课题组运用了反向提炼方法,即根据采风调研结果“复活”原始情景与劳动生活动作,再精准提炼相应的核心元素,包括基本体态、手式和舞姿、基本步伐和动律等。最终形成漫瀚调舞蹈动作“颠、旋、拧、撑、箩”的风格特征和地区人民“深耕热土、坚韧乐观”的精神内核。

本课题作为第一阶段研究,主要以中华民族文化融合发展观为主旨,在采风调研的基础上,用元素教学法提炼相关舞种原理与基本动律,进行了元素与动作的训练。我们建议在该阶段性成果的基础上,进一步丰富元素与动作,完善具有漫瀚调独特审美审美属性的舞蹈表演风格和训练体系。并编撰相应教材以及配套音乐、视频等。

漫瀚调舞蹈艺术的发掘与整理,是凭借各级政府部门的全力支持,是凭借一代代漫瀚调热爱者持之以恒的努力,一步步推进。我们将在建立、夯实和发展上制定相应机制,为推进漫瀚调戏剧化进程、传承漫瀚调艺术、促进地方文旅事业发展做出更大的贡献。(来源:准格尔旗乌兰牧骑)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

标签:

- 国家级非物质文化遗产——漫瀚调传承...

- 深圳市古韵天合文化发展有限公司:匠...

- 扬帆艺海,共铸辉煌——深圳市深之美...

- 深圳市海之美科技有限公司:艺海泛舟...

- 新都区举办“华彩献瑞 艺韵迎新”书...

- 文化铸魂,彰显宁夏乡村旅游新内涵

- 宁夏实施“宁才兴旅”品牌,夯实乡村...

- 与心理学家万里老师共读《虐恋的救赎...

- 「2024国风大典」圆满收官,超10亿曝...

- 璀璨绍兴,戏影盛宴,再绘古城新辉煌!

- “十年芬芳 声动蓉城”新都合唱艺术...

- “如画江西 风景独好”主题游轮全球首航

- 江西好礼走进北京新世界百货,文旅...

- “如画江西·风景独好”文化和旅游全...

- 当艺术与体育相结合 刘咏阁受邀北京...

- 西安万象城盛大启幕,解锁闪耀世界的...

- 东方龙鳞•诗书中国——张晓栋艺术个...

- 闪耀国风,共赴热爱 抖音「2024国风...

- 玉琯岩的高度

- 玉琯岩的高度

- 韵味客家 乡约艺谷——新都区石板滩...

- 韵味客家 乡约艺谷——新都区石板滩...

- 蹁跹而至:舞蹈家点亮乡村舞台

- 文化特派员:借修复保护之力激活古建...

- 2024年成都市新津区“走基层”文化惠...

- 刘广:山水自有清音 笔墨当随时代

- 2024“成都文化四季风·劲舞暖冬”新...

- 闲人填梦 演唱:邓超予

- 我道人间好 演唱:邓超予

- 得力近500款文创IP联名新品 闪耀亮...